INGENIO del 19 Settembre 2025, Imready Srl – RSM –

M.Chiarelli – Sfide geologiche e geotecniche nella realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina

Il Ponte sullo Stretto di Messina impone un’analisi integrata di geologia e geotecnica, dalla microzonazione sismica alla dinamica costiera. L’articolo illustra differenze litologiche tra i due versanti, rischi di liquefazione e instabilità subacquee, e motiva scelte fondazionali e controlli in esercizio.

ABSTRACT

Lo Stretto di Messina è uno dei contesti geologici e geotecnici più complessi del Mediterraneo, caratterizzato da intensa sismicità, faglie attive e dinamiche tettoniche in atto. Il progetto del ponte richiede un’analisi dettagliata dei terreni e dei fondali, che presentano forti differenze tra il versante calabrese, dominato da rocce metamorfiche compatte, e quello siciliano, interessato da depositi sabbiosi e limosi meno stabili. Gli studi di microzonazione hanno evidenziato fenomeni di amplificazione locale, rischio di liquefazione e instabilità dei terreni costieri. Particolare attenzione è rivolta alle frane sottomarine indotte dai terremoti, che rappresentano un potenziale fattore di criticità anche a scala regionale. Le condizioni idrodinamiche, con correnti elevate e batimetrie complesse, incidono ulteriormente sulla stabilità delle fondazioni. La progettazione deve quindi basarsi su indagini geotecniche ad alta risoluzione, modellazioni numeriche avanzate e sistemi di monitoraggio permanente. Permane l’assenza di un’analisi mesostrutturale mirata sull’opera del Ponte, così come di un’indagine sistematica delle faglie di Scilla e di Palmi. Solo un approccio multidisciplinare, fondato sull’integrazione tra geologia, geotecnica, sismologia e ingegneria strutturale, può costituire la condizione necessaria per garantire la progettazione e la realizzazione di un’infrastruttura sicura e resiliente, in un contesto naturale contraddistinto da marcata complessità dinamica e intrinseca instabilità.

1. Inquadramento geografico e geodinamico

Lo Stretto di Messina rappresenta una delle aree geologicamente più complesse e dinamiche del Mediterraneo. Si colloca al confine tra la placca africana e la placca euroasiatica, all’interno della zona di convergenza caratterizzata da intense deformazioni tettoniche. La presenza di un braccio di mare stretto e profondo tra la Calabria e la Sicilia è l’espressione di una incipiente separazione che avviene lungo un sistema di faglie collegato all’Arco Calabro, una regione geologicamente molto dinamica. Lo Stretto di Messina è un’area cruciale dove diversi sistemi di faglie profonde convergono e interferiscono provocando terremoti, Grandi Frane sottomarine e Deformazioni Gravitative Profonde di Versante e vulcanesimo. È una zona di svincolo, una sorta di perno che assorbe i movimenti di diverse strutture geologiche, tra le più attive e pericolose di tutto il Mar Mediterraneo. Il contesto geodinamico è dominato da:

- Movimenti sismotettonici attivi, con faglie dirette e trascorrenti che attraversano lo Stretto;

- Sollevamenti e subsidenze differenziali che testimoniano la persistente attività neotettonica;

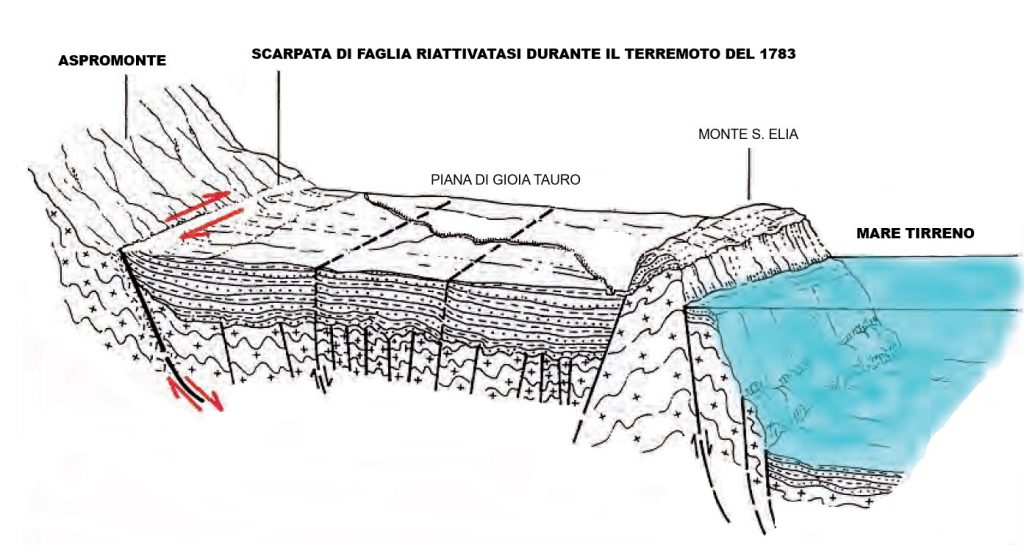

- Elevata sismicità storica, con eventi catastrofici come il terremoto del 28 dicembre 1908 (M 7.1), tra i più devastanti in Europa, senza dimenticare il terremoto del 1783 “delle Calabrie” (magnitudo stimata M>7).

L’Etna, il più grande e attivo vulcano europeo, si è formato proprio su una di queste strutture.

Questi aspetti rendono lo Stretto un’area di straordinaria complessità dal punto di vista ingegneristico e geotecnico.

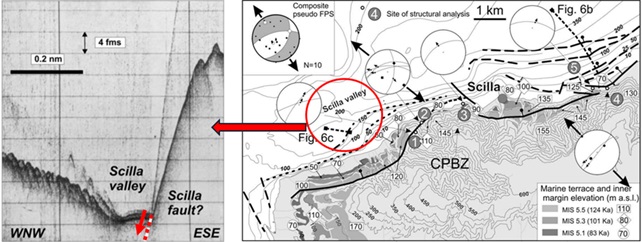

Nonostante l’area dello stretto sia stata negli anni molto studiata da un punto di vista geologico-geotecnico, servono ancora approfonditi studi e un’analisi mesostrutturale specifica per il progetto Ponte. I pochi dati disponibili, non basandosi su dati ad hoc sufficienti e dettagliati, non sono adeguati soprattutto in relazione alle faglie sottomarine ovvero, al rischio sismico associato a un’opera di tale complessità. Mi riferisco in particolare alla faglia di Scilla (vedi figura 4) che meriterebbe una trattazione approfondita e specifica mettendo in relazione la faglia stessa con le strutture del Ponte (soprattutto del pilone e del blocco di ancoraggio lato Calabria) interpretando, con modelli matematici avanzati, l’interazione della faglia stessa con le strutture in caso di rimobilitazione.

Un’analisi mesostrutturale consentirebbe di studiare anche elementi come faglie di piccola e media dimensione (mesofaglie), pieghe, foliazioni e lineazioni che si trovano su una scala intermedia, visibile a occhio nudo o con “l’aiuto di una lente”, e che forniscono informazioni sulla deformazione della roccia. Infatti, ciò è fondamentale per capire i processi di deformazione delle rocce e la storia tettonica anche regionale. Analizzando questi elementi, si possono interpretare:

- La direzione e il tipo di sforzi che hanno agito sulla roccia;

- Le relazioni tra le diverse unità rocciose e le loro interazioni durante la deformazione.

2. Caratterizzazione geologica lato Calabria

Il versante calabrese è costituito principalmente da:

- Unità cristallino-metamorfiche appartenenti all’arco calabro-peloritano, con gneiss, scisti, filladi e graniti;

- Strutture tettoniche attive, come la faglia di Scilla-Palmi e il sistema di faglie Messina–Taormina, che delimitano blocchi crostali con cinematica complessa;

- Versanti acclivi e instabili, soggetti a frane superficiali e profonde, colamenti detritici e fenomeni erosivi intensi, soprattutto in occasione di eventi meteorici estremi.

Dal punto di vista geotecnico:

- Le rocce metamorfiche offrono una buona portanza per le fondazioni profonde, ma presentano discontinuità e anisotropie che richiedono indagini approfondite;

- Le zone alterate o fratturate hanno parametri meccanici sensibilmente ridotti, con rischio di cedimenti differenziali.

3. Caratterizzazione geologica lato Sicilia

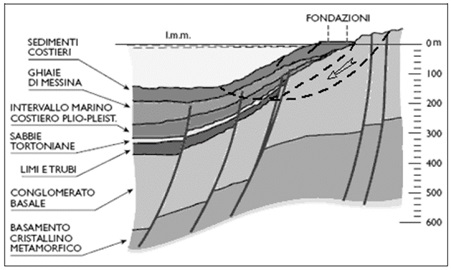

Il versante siciliano si distingue per:

- Unità metamorfiche dei Monti Peloritani, con litologie simili a quelle calabresi (gneiss, micascisti, quarziti, anfiboliti);

- Depositi quaternari costieri, costituiti da sabbie, ghiaie e limi in corrispondenza della piana di Ganzirri e della zona portuale di Messina;

- Importanti faglie attive, tra cui la faglia di Messina–Giardini, che ha giocato un ruolo primario nel sisma del 1908.

Dal punto di vista geotecnico:

- Le rocce peloritane forniscono buone condizioni di resistenza, ma la fratturazione ne riduce localmente la qualità;

- I sedimenti alluvionali e costieri mostrano caratteristiche meccaniche variabili, con tratti di bassa compattezza e problemi di stabilità sismica (rischio di liquefazione in zone sabbiose sature).

4. Aspetti geotecnici dello Stretto

La progettazione delle fondazioni del ponte richiede un’analisi dettagliata delle condizioni sottomarine e costiere. Tra i principali aspetti critici:

- Batimetria variabile, con profondità che raggiungono i 1200 m in prossimità del canale centrale, ma valori più modesti (fino a 100–150 m) nelle aree costiere dove verrebbero impostate le torri principali;

- Correnti marine intense, fino a 3 m/s, che influenzano la stabilità dei fondali e la dinamica dei sedimenti;

- Depositi marini quaternari di granulometria variabile, spesso sciolti e poco consolidati.

Le fondazioni devono tenere conto di:

- Profondità elevate di impianto, con necessità di pali trivellati o plinti su roccia sana;

- Risposta sismica locale, con possibilità di amplificazioni significative delle onde sismiche a causa dei depositi sciolti;

- Stabilità dei versanti sottomarini, soggetti a frane e scivolamenti sottomarini indotti sia da eventi sismici sia da dinamiche idrodinamiche.

5. Problematiche principali

Gli aspetti geologici e geotecnici pongono una serie di criticità da affrontare nella progettazione:

- Elevata sismicità: progettazione antisismica con criteri di resistenza e duttilità eccezionali;

- Instabilità dei versanti: monitoraggio e opere di consolidamento per prevenire frane;

- Caratteristiche eterogenee dei terreni: necessità di indagini geotecniche di dettaglio e modellazione 3D del sottosuolo;

- Interazione struttura–fondazione in condizioni dinamiche: analisi numeriche avanzate di risposta sismica e idrodinamica;

- Erosione e dinamica costiera: rischio di scalzamento delle fondazioni dovuto a correnti e vortici di marea.

L’aspetto evidenziato al punto 2, relativo all’instabilità dei versanti, richiede indagini di maggiore dettaglio e un sistema di monitoraggio continuo, in considerazione delle opere di elevata massa volumica e rilevanza che interesseranno principalmente il versante calabrese ma anche quello siciliano. L’interazione tra tali interventi infrastrutturali e le condizioni geologico-strutturali locali potrebbe costituire un fattore di innesco per Movimenti Deformativi Gravitativi di Versante (DGV) e, in scenari più critici, determinare l’attivazione di processi di Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV), come illustrato nelle Figure 3 e 7 per il versante calabrese. Sarà necessario individuare con la massima precisione le superfici di scorrimento che, in profondità, delimitano i movimenti di massa (cfr. figura 3), al fine di garantire che le opere di fondazione delle principali strutture del ponte (blocchi di ancoraggio, piloni, pile dei viadotti di accesso, ecc.) siano progettate per bypassare tali discontinuità. In questo modo si eviterà che le fondazioni risultino impostate su corpi o versanti caratterizzati da cinematismi gravitativi attivi, la cui evoluzione potrebbe essere accelerata, oltre che dalla grande massa volumica delle opere che vi insisteranno sopra, anche da futuri eventi sismici (Chiarelli, M. 2025).

Alla luce delle considerazioni esposte, la progettazione definitiva dell’opera di attraversamento non può prescindere dall’esecuzione di specifiche analisi di stabilità, integrate da un programma di monitoraggio strumentale finalizzato all’individuazione precoce di eventuali fenomeni deformativi.

6. Studi sismici e microzonazione dell’area dello Stretto di Messina

6.1 Contesto sismotettonico

L’area dello Stretto è classificata come una delle più sismicamente pericolose d’Italia.

Le principali caratteristiche sono:

- Elevata sismicità storica, con terremoti distruttivi (ad esempio quello del 1908, magnitudo stimata M 7.1÷7.2, con oltre 80.000 vittime; terremoto del 1783 “delle Calabrie” magnitudo stimata M>7).

- Presenza di faglie attive: in particolare la faglia di Messina–Taormina, orientata NNE–SSO, ritenuta la più rilevante per l’innesco del sisma del 1908.

- Deformazioni crostali misurabili con tecniche GPS e InSAR, che mostrano tassi di movimento relativi fino a 2÷3 mm/anno (spostamenti relativi a cavallo dello stretto tra la Calabria e la Sicilia).

Questi elementi hanno reso indispensabile uno studio approfondito della risposta sismica locale.

È ampiamente condivisa, nell’ambito della comunità scientifica, la consapevolezza che la genesi di un terremoto con magnitudo superiore a M>7 richieda la rottura e conseguente mobilitazione di una faglia con estensione lineare non meno di 30 km, analogamente a quanto avvenuto per la struttura sismogenetica responsabile dell’evento del 1908 e, precedentemente, di quello del 1783.

6.2 Microzonazione sismica

Sono stati condotti studi di microzonazione di livello 1, 2 e 3 su entrambe le sponde, con particolare attenzione alle aree di impianto delle torri e delle opere di fondazione.

I principali risultati:

- Lato Calabria (Villa San Giovanni): substrato roccioso metamorfico affiorante o poco profondo, con risposta sismica generalmente rigida e amplificazioni contenute. Le criticità maggiori riguardano le fratture tettoniche e le zone di alterazione;

- Lato Sicilia (area di Ganzirri e costa messinese): presenza di depositi sabbiosi e limosi costieri con spessori variabili (fino a 20÷30 m) al di sopra del substrato metamorfico. Qui gli studi hanno evidenziato:

- Possibili effetti di amplificazione sismica legati alla risonanza stratigrafica dei depositi sciolti;

- Rischio di liquefazione in depositi sabbiosi saturi, in condizioni di terremoti di grande magnitudo;

- Differenze significative di risposta dinamica su scale molto locali, tali da rendere necessarie simulazioni numeriche 2D e 3D.

6.3 Implicazioni progettuali

Le indagini geotecniche e geologiche hanno evidenziato quanto segue:

- Versante Calabria – sono state riscontrate condizioni geotecniche più favorevoli, caratterizzate dalla presenza di ammassi rocciosi con buone proprietà meccaniche e comportamento prevalentemente rigido; il principale fattore di rischio è riconducibile alla presenza di faglie attive e a fenomeni di fratturazione della massa rocciosa.

- Versante Sicilia – le condizioni risultano più critiche a causa della presenza di depositi sciolti e terreni a bassa competenza; si rende pertanto necessaria la realizzazione delle fondazioni direttamente in roccia mediante l’impiego di pali profondi o plinti massivi, così da bypassare gli strati meno performanti dal punto di vista meccanico.

- Entrambi i versanti – la progettazione deve garantire la sicurezza strutturale anche in scenari di eventi sismici estremi, considerando non solo l’azione dinamica transitoria ma anche la possibilità di deformazioni permanenti del terreno, quali quelle derivanti da faglie attive o da potenziali fenomeni di instabilità sottomarina e terrestre.

Con riferimento ai fenomeni di instabilità gravitativa dei versanti (DGV e DGPV) nelle aree destinate ad ospitare i piloni del ponte, ma anche i blocchi di ancoraggio, sarà necessario, una volta caratterizzate con elevata precisione le superfici di scorrimento in termini di geometria, estensione, profondità e localizzazione rispetto alle fondazioni, procedere a interventi sistematici di consolidamento dei terreni circostanti. Tali interventi, verosimilmente realizzati mediante tecniche di jet grouting (iniezioni di miscele cementizie ad alta pressione), dovranno interessare volumi considerevoli di terreno, con profondità che, in funzione della posizione effettiva delle superfici di scorrimento, potranno superare i 150 m, come evidenziato in Figura 3 (Chiarelli, M. 2025).

Per quanto concerne le strutture del ponte, è opportuno distinguere il comportamento strutturale dell’impalcato del ponte da quello delle torri. L’impalcato, infatti, risente solo in misura limitata delle sollecitazioni sismiche, mentre le torri si configurano come elementi alti, snelli e “flessibili” assimilabili a grattacieli, ossia a strutture notoriamente più performanti nella risposta ai terremoti. La parte potenzialmente vulnerabile delle due torri sono le basi in acciaio e per poche decine di metri in elevazione ma, si presuppone che queste siano state dimensionate per rimanere in campo elastico sotto un terremoto di progetto, per esempio, agendo sullo spessore dell’acciaio con il quale saranno costruite. I piloni sono concepiti per funzionare come grandi “pendoli” in caso di sisma, con un periodo proprio di oscillazione molto grande, tale da discostarsi dalle frequenze sismiche più elevate. La presenza dei cavi principali, in combinazione con le torri e l’impalcato, determina un incremento dei periodi propri di oscillazione del sistema strutturale del ponte. Ciò consente di collocare la risposta dinamica al di fuori delle bande spettrali maggiormente critiche, con conseguente riduzione della domanda sismica anche in caso di eventi di elevata intensità. Da ciò ne consegue che l’azione sismica non costituisce una condizione di progetto particolarmente gravosa ai fini della sicurezza strutturale del ponte ma, piuttosto, potrebbe esserlo il vento che agisce principalmente in direzione trasversale all’impalcato (azione laterale/ortogonale all’asse del ponte), ma può generare anche componenti longitudinali e verticali a seconda dell’angolo d’incidenza e della turbolenza atmosferica. Per questo il vento è il carico di progetto dominante nei ponti sospesi di grande luce, persino più del sisma, potendo innescare instabilità aeroelastiche (Chiarelli, M. 2025).

Come già argomentato al paragrafo 5 (problematiche principali), il sisma è da attenzionare proprio per gli effetti sui corpi o versanti caratterizzati da cinematismi gravitativi attivi (anche sottomarini), la cui evoluzione potrebbe essere accelerata in occasione di tali eventi. Da qui la necessità di interventi di consolidamento imponenti e mirati proprio nelle aree sulle quali dovranno sorgere le due torri e i blocchi di ancoraggio.

7. Rischi di liquefazione e frane sottomarine indotte dai terremoti

7.1 Rischio di liquefazione

La liquefazione dei terreni è un fenomeno che può verificarsi in depositi sabbiosi o sabbioso-limosi saturi in seguito a forti sollecitazioni sismiche.

Nell’area dello Stretto, gli studi di microzonazione hanno evidenziato:

- Zone a maggiore suscettibilità: lato Sicilia, soprattutto nell’area della piana costiera di Ganzirri e lungo la fascia sabbiosa-limosa della costa messinese. Qui si trovano depositi poco consolidati, saturi per la presenza della falda freatica superficiale e del contatto diretto con il mare;

- Lato Calabria: minore vulnerabilità, grazie alla prevalenza di rocce metamorfiche e alla scarsa presenza di depositi sabbiosi sciolti; tuttavia, in zone limitate di riempimento e depositi alluvionali, il rischio non è nullo;

- Scenari di progetto: in caso di terremoti con magnitudo >7, la probabilità di liquefazione in aree con sabbie fini saturate può diventare significativa, con perdita di resistenza e incremento delle deformazioni permanenti.

Implicazioni progettuali:

- Fondazioni impostate a profondità tali da intercettare il basamento roccioso, evitando l’interazione con i terreni potenzialmente liquefacibili;

- Miglioramento dei terreni tramite densificazione dinamica, colonne di ghiaia o iniezioni nelle aree più vulnerabili;

- Monitoraggio continuo delle condizioni di falda e variazioni granulometriche dei depositi.

7.2 Rischio di frane sottomarine indotte dai terremoti

Il fondale dello Stretto presenta pendenze elevate e morfologie instabili, con canyon e scarpate sottomarine profonde. Queste caratteristiche, unite alla forte sismicità, incrementano la possibilità di frane sottomarine.

Caratteristiche principali del rischio:

- Presenza di depositi incoerenti quaternari sui fondali, localmente accumulati lungo le scarpate e nelle zone di maggiore pendenza.

- Possibili trigger sismici: accelerazioni elevate possono innescare scivolamenti di massa, mobilizzando grandi volumi di sedimento;

- Effetti secondari: frane sottomarine potrebbero generare fenomeni di tipo tsunamigenico locale, come già ipotizzato per gli effetti catastrofici del terremoto del 1908.

Implicazioni progettuali:

- Evitare l’impostazione delle strutture fondali in aree caratterizzate da depositi sciolti e pendenze instabili;

- Modellazioni numeriche 3D per simulare scenari di instabilità e valutare la propagazione di scivolamenti;

- Realizzazione di opere di protezione sottomarina, quali berme di stabilizzazione o coperture di massi, per ridurre l’erosione e il rischio di scivolamento locale in prossimità delle fondazioni;

Inserimento nel progetto di un sistema di early warning legato al monitoraggio geotecnico e idrodinamico dei fondali.

7.3 Sintesi dei rischi

- Liquefazione: problema principalmente locale, legato ai depositi sabbiosi costieri, con rischio di perdita di resistenza nei terreni di fondazione se non adeguatamente bypassati o migliorati.

- Frane sottomarine: problema più diffuso e potenzialmente catastrofico, che può compromettere la stabilità non solo delle fondazioni ma anche delle opere accessorie e dell’ambiente marino circostante.

La mitigazione di questi fenomeni richiede dunque un approccio integrato, basato su indagini geotecniche e geofisiche ad alta risoluzione, monitoraggio in tempo reale e modellazioni numeriche avanzate, elementi già previsti nei più recenti studi sul ponte.

8. Conclusioni complessive

L’area dello Stretto di Messina rappresenta uno degli scenari geologici e geotecnici più complessi d’Europa, in cui convergono dinamiche tettoniche attive, elevata sismicità, variabilità litologica e condizioni morfologiche estreme.

- Aspetti geologici: i due versanti, calabrese e siciliano, presentano una prevalenza di rocce metamorfiche di buona competenza meccanica, ma con forte fratturazione e alterazione localizzata. Le zone costiere, in particolare lato Sicilia, sono caratterizzate da depositi sabbiosi e limosi di origine quaternaria, meno stabili e più vulnerabili alle sollecitazioni dinamiche.

- Aspetti geotecnici: le condizioni fondazionali sono più favorevoli sul lato calabrese, mentre sul lato siciliano la presenza di terreni sciolti richiede soluzioni ingegneristiche avanzate, come pali profondi e trattamenti di miglioramento dei terreni. La complessa idrodinamica dello Stretto, con correnti intense e variazioni batimetriche rilevanti, costituisce un ulteriore fattore critico.

- Aspetti sismici: la sismicità storica e potenziale dell’area impone criteri progettuali straordinariamente restrittivi. Gli studi di microzonazione hanno messo in evidenza differenze significative tra i due versanti, con fenomeni di amplificazione e liquefazione localizzati soprattutto lato Messina. I parametri di input sismico risultano tra i più severi a livello europeo. Il sisma è da attenzionare proprio per gli effetti sui corpi o versanti caratterizzati da cinematismi gravitativi attivi, la cui evoluzione potrebbe essere accelerata in occasione di tali eventi.

- Rischi specifici: la possibilità di liquefazione nei depositi sabbiosi saturi e il rischio di frane sottomarine indotte da terremoti rappresentano due dei principali fattori destabilizzanti per le fondazioni e per la sicurezza complessiva dell’opera.

In sintesi, la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina richiede un approccio integrato che combini:

- indagini geologiche e geotecniche ad altissima risoluzione, sia a terra che in mare;

- Studio degli elementi strutturali come le mesofaglie e i loro movimenti al fine di ricostruire la storia deformativa dell’area (se è il caso anche a livello regionale);

- modellazioni numeriche avanzate per simulare la risposta della struttura e del terreno sotto azioni sismiche estreme;

- opere di fondazione e consolidamento mirate, progettate per bypassare i terreni meno competenti e garantire la stabilità anche in condizioni sismiche eccezionali;

- un sistema di monitoraggio permanente, capace di controllare in tempo reale i parametri geotecnici, idrodinamici e sismici dell’area.

Solo attraverso questa visione multidisciplinare, che integri geologia, geotecnica, sismologia, ingegneria strutturale e gestione del rischio, sarà possibile realizzare un’infrastruttura sicura e resiliente in uno dei contesti naturali più complessi del Mediterraneo.

9. Note dell’autore

- Tralasciando gli aspetti di natura geologica e geotecnica, come ingegnere progettista mi pongo alcune questioni fondamentali: la linea ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità sarà effettivamente instradata sul futuro ponte? Potrebbero emergere criticità tecniche tali da limitarne l’utilizzo esclusivamente alla viabilità autostradale? Inoltre, su una struttura di tale tipologia e con una campata di queste dimensioni, ammesso che siano già state realizzate le infrastrutture complementari/accessorie che lo consentano, sarà realmente garantita la possibilità di transito ferroviario con la frequenza dichiarata di 200 convogli al giorno? Una risposta semplicistica può essere espressa in termini ingegneristici: a parità di rigidezza strutturale, quanto maggiore è il peso proprio del sistema impalcato-cavi rispetto ai carichi mobili (veicolari e ferroviari), tanto più contenuta risulta la variazione relativa di deformazione indotta da questi ultimi. Sarà sufficiente nel sistema complessivo?

- Rischio di sottoutilizzo: i volumi di traffico attuali, sia ferroviario che veicolare, risultano non pienamente coerenti con la dimensione infrastrutturale prevista. Sussiste pertanto la criticità che i flussi futuri non raggiungano valori tali da garantire un adeguato ritorno economico, anche in considerazione dell’elevata incidenza dei costi di esercizio e manutenzione.

| Bibliografia [1] Chiarelli, M. (2020) – Tunnel realizzati in subalveo. Il caso del tunnel sotto lo Stretto di Messina – INGENIO del 06 Ottobre 2020, Imready Srl – RSM [2] Chiarelli, M. (2009) – L’Arte del costruire gallerie – Editrice | Uni Service, Trento, 2009 ISBN: 978-88-6178-323-2 [3] Chiarelli, M. (2025) – L’impiego della geofisica e del remote sensing nel monitoraggio dei fenomeni franosi: stato dell’arte, sviluppi recenti e prospettive future – INGENIO del 18 Settembre 2025, Imready Srl – RSM [4] Chiarelli, M. (2025) – Innovazioni tecnologiche nella stabilizzazione dei pendii: modelli costitutivi e simulazioni numeriche – INGENIO del 01 Luglio 2025, Imready Srl – RSM [5] Chiarelli, M. (2019) – Tunnel esistenti: vulnerabilità sismica, monitoraggio delle strutture, piano sul ciclo di vita degli interventi” – INGENIO del 16 ottobre 2019, Imready Srl – RSM [6] Guerricchio A., Biamonte V., Mastromattei R., Ponte M. (2008) – Deformazioni gravitative di versante e frane da liquefazione indotte nel territorio di Polistena – Cinquefrondi dal terremoto delle Calabrie del 1783. Mem. Descr. Carta Geol. d’It. LXXVIII, pp. 127-144. [7] Guerricchio A., Ponte M. (2006) – Aspetti geologici e di stabilità per il Ponte sullo Stretto di Messina – Giornale di Geologia Applicata 3 (2006) 83-90, doi: 10.1474/GGA.2006-03.0-11.0104 [8] Ferranti L., Monaco C., Morelli D., Antonioli F., Maschio L. (2008) – Holocene activity of the Scilla Fault, Southern Calabria: Insights from coastal morphological and structural investigations. Tectonophysics 453, 74–93. [9] Bozzano, F., Lenti, L., Martino, S. (2008). Seismically induced landslides in the Messina Straits area. Engineering Geology, Elsevier. [10] Boschi, E., Guidoboni, E., Ferrari, G. (2000). Catalogo dei Forti Terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1997. ING–SGA, Bologna. [11] ISIDe Working Group (INGV). Italian Seismological Instrumental and Parametric Database (ISIDe). INGV, Roma. [12] Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2023). Relazioni tecniche e studi geologici per il Ponte sullo Stretto di Messina. Roma. [13] Servizio Geologico d’Italia (ISPRA). Carta Geologica d’Italia 1:50.000, Fogli Messina e Reggio Calabria. [14] Pino, N.A., Piatanesi, A., Valensise, G. (2009). The 1908 Messina earthquake: modeling the rupture mechanism and the tsunami generation. Geophysical Journal International. [15] Società Stretto di Messina S.p.A. (2003–2011). Studi di Impatto Ambientale, Relazioni Geologiche e Geotecniche del Progetto Ponte. Documenti tecnici ufficiali. [16] Zaniboni, F., Pagnoni, G., Tinti, S. (2016). Landslide-generated tsunamis in the Messina Strait: numerical modeling and hazard implications. Natural Hazards and Earth System Sciences. |