INGENIO del 18 Settembre 2025, Imready Srl – RSM –

ABSTRACT

I fenomeni franosi costituiscono una delle principali minacce idrogeologiche a scala globale. L’articolo esamina le recenti applicazioni della geofisica (ERT, GPR, EM) e del remote sensing (InSAR, multispettrale, UAV-LiDAR) nello studio e monitoraggio dei versanti instabili, con particolare attenzione alle metodologie integrate e alle prospettive future

1. Introduzione

I fenomeni franosi rappresentano una delle principali cause di rischio idrogeologico a livello globale. La complessità dei processi che ne regolano l’innesco e l’evoluzione – strettamente legati a fattori litologici, idrogeologici, geomorfologici e antropici – rende estremamente difficile una loro previsione accurata e una gestione efficace del rischio. In Italia, secondo i dati del Rapporto ISPRA 2023, oltre il 16,6% del territorio è classificato come a elevata o molto elevata suscettibilità da frana, coinvolgendo direttamente centri abitati, infrastrutture strategiche e aree produttive.

L’adozione di tecniche innovative per l’analisi non invasiva dei versanti instabili, unitamente a strumenti di monitoraggio in tempo reale, costituisce oggi una delle sfide più rilevanti per la ricerca e la protezione civile. In questo contesto, la geofisica applicata e il remote sensing satellitare e da drone hanno assunto un ruolo centrale, fornendo strumenti capaci di integrare i dati di terreno con osservazioni multi-sorgente ad alta risoluzione spaziale e temporale.

Scopo di questo articolo è fornire una panoramica esaustiva e aggiornata sull’impiego delle principali metodologie geofisiche (ERT, GPR, EM) e di telerilevamento (InSAR, multispettrale, UAV-LiDAR) applicate allo studio e al monitoraggio dei fenomeni franosi, discutendone potenzialità, limiti e prospettive future.

2. Inquadramento dei processi franosi

2.1 Classificazione e dinamiche

Secondo la classificazione proposta da Varnes (1978), aggiornata successivamente da Cruden & Varnes (1996), le frane possono essere suddivise in funzione della tipologia di movimento (crolli, ribaltamenti, scorrimenti rotazionali e traslativi, colamenti, espandimenti laterali) e della natura del materiale (roccia, terra, detrito). Ogni tipologia è caratterizzata da dinamiche cinematiche e meccanismi di innesco differenti, influenzati da parametri idrogeologici (es. grado di saturazione, variazioni piezometriche), geotecnici (coesione, angolo d’attrito, plasticità dei materiali), nonché da fattori esterni (precipitazioni intense, variazioni termiche, sismi, attività antropica).

2.2 Fattori predisponenti e scatenanti

L’evoluzione di una frana è determinata dall’interazione tra fattori predisponenti (litologia, assetto strutturale, acclività, tessitura granulometrica) e fattori scatenanti (eventi pluviometrici estremi, terremoti, azioni antropiche). La comprensione di tali relazioni richiede approcci multidisciplinari che integrino dati geologici, idrogeologici, geotecnici, geofisici e geomatici.

2.3 Criticità dei metodi tradizionali

I metodi convenzionali di monitoraggio (piezometri, inclinometri, estensimetri) sono efficaci a scala locale, ma presentano alcuni limiti:

- invasività e necessità di installazioni permanenti;

- copertura spaziale limitata;

- costi elevati per reti estese;

- difficoltà nell’acquisizione e trasmissione in tempo reale.

Da qui l’interesse crescente verso metodologie geofisiche e di telerilevamento, che permettono indagini rapide, non invasive e con possibilità di copertura spaziale e temporale più ampia.

3. Tecniche geofisiche applicate ai versanti instabili

3.1 Tomografia di Resistività Elettrica (ERT)

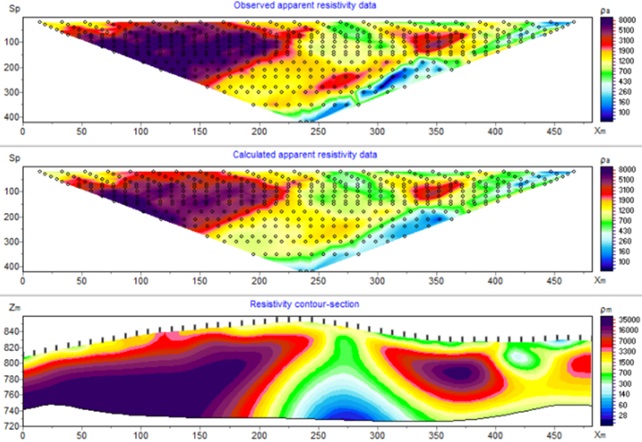

La ERT si basa sulla misura della distribuzione della resistività elettrica del sottosuolo attraverso iniezione di corrente e rilevamento della differenza di potenziale.

Applicazioni principali nello studio delle frane:

- identificazione di superfici di scivolamento profonde;

- individuazione di zone sature e canali di percolazione idrica;

- definizione dei volumi mobilizzati;

- monitoraggio time-lapse per studiare la dinamica dell’umidità.

Avanzamenti recenti:

- ERT 3D e 4D con acquisizioni ad alta densità di elettrodi;

- sistemi wireless e automatizzati per monitoraggio continuo;

- integrazione con inversione geostatistica e modelli idrogeotecnici.

3.2 Ground Penetrating Radar (GPR)

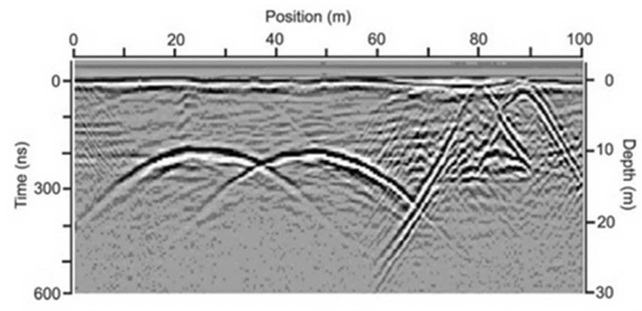

Il GPR utilizza impulsi elettromagnetici ad alta frequenza (10–1000 MHz) per generare radargrammi con risoluzione sub-metrica.

Applicazioni tipiche:

- individuazione di fratture e cavità;

- definizione di superfici di scorrimento superficiali (<10 m);

- analisi in contesti infrastrutturali e urbani.

Limiti: scarsa penetrazione in terreni argillosi o saturi. Sviluppi: GPR multi-canale e multi-frequenza, elaborazioni avanzate (migration, analisi attributi spettrali), integrazione con rilievi UAV-GPR.

3.3 Metodi Elettromagnetici (EM)

I metodi EM (FDEM e TDEM) misurano la conducibilità apparente del suolo, sensibile al contenuto d’acqua e alla presenza di materiali fini.

Applicazioni:

- mappatura tridimensionale di zone di accumulo idrico;

- ricostruzione di frane profonde;

- caratterizzazione geoelettrica di ampie aree.

Sviluppi recenti includono piattaforme montate su drone per rilievi EMI ad alta risoluzione.

4. Remote sensing satellitare

4.1 Interferometria SAR (InSAR)

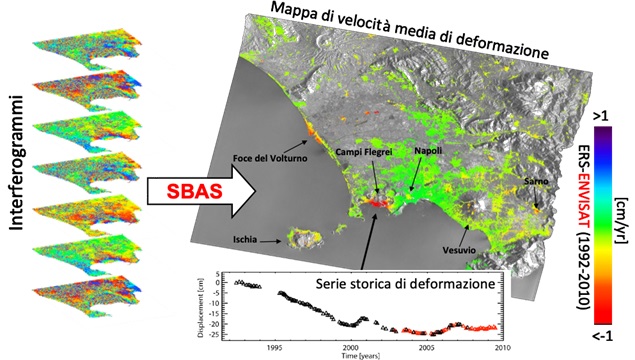

La tecnica InSAR sfrutta la differenza di fase tra immagini radar acquisite da satellite in momenti diversi.

Applicazioni chiave:

- misurazioni di deformazioni millimetriche;

- ricostruzione delle serie temporali (SBAS, PSInSAR);

- identificazione di zone soggette a subsidenza o frane lente.

Vantaggi: copertura regionale, archivi storici (dal 1992 con ERS-1).

Limiti: decorrelazione in aree vegetate, sensibilità ridotta a movimenti rapidi.

Progetti attuali: Copernicus Sentinel-1, COSMO-SkyMed Seconda Generazione, NISAR (NASA-ISRO).

4.2 Remote sensing ottico e multispettrale

L’analisi multispettrale (Sentinel-2, Landsat 9, PlanetScope) consente di calcolare indici di vegetazione (NDVI) e di umidità (NDWI), utili per identificare cambiamenti dovuti a instabilità.

Applicazioni:

- rilevamento frane post-evento;

- mapping su larga scala mediante machine learning (Random Forest, CNN).

Sviluppi futuri: utilizzo di dati iperspettrali (EnMAP, PRISMA).

5. Remote sensing da drone (UAV)

I droni hanno rivoluzionato il monitoraggio locale grazie a:

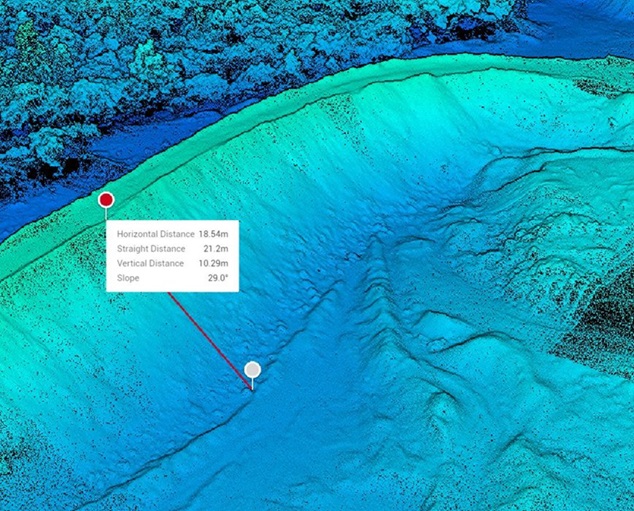

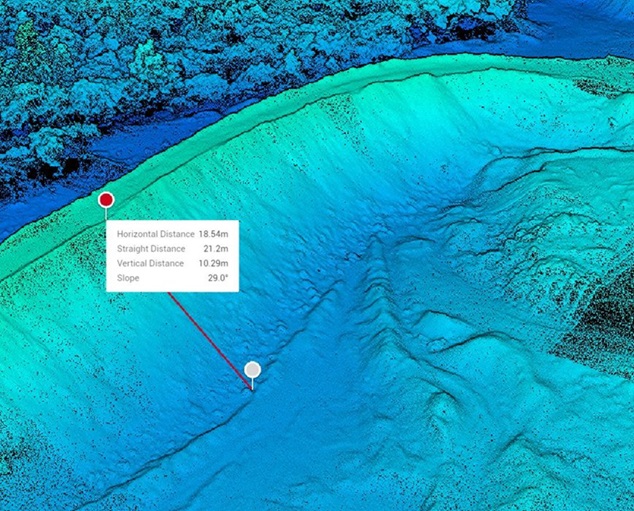

- fotogrammetria Structure from Motion (SfM) per ortofoto e modelli 3D;

- LIDAR UAV per DSM e DTM ad altissima risoluzione (<10 cm);

- integrazione multisensore (RGB, termico, multispettrale).

Applicazioni:

- calcolo dei volumi mobilizzati;

- monitoraggio ad alta frequenza temporale;

- validazione di dati satellitari.

6. Integrazione metodologica e sistemi di allerta

L’efficacia delle indagini aumenta se i dati sono integrati in un sistema GIS e accoppiati a modelli numerici.

- Modelli geotecnici accoppiati idro-meccanici (es. PLAXIS, FLAC) alimentati da dati ERT/InSAR.

- Sistemi Early Warning (EWS) basati su sensori multiparametrici (inclinometri, radar, geofisica time-lapse).

- Machine Learning per definire soglie pluviometriche critiche.

Casi studio in Italia:

- Frana di Montaguto (Campania) monitorata con radar interferometrici e UAV;

- Frana di Moio della Civitella (Campania) con ERT time-lapse e InSAR;

- Val Pola (Lombardia) con droni fotogrammetrici e modellazione numerica.

7. Prospettive future

- Digital Twin del territorio: modelli virtuali aggiornati in tempo reale con dati multi-sorgente.

- SAR geostazionari per monitoraggio continuo h24.

- Reti IoT di sensori low-cost e trasmissione 5G.

- Integrazione AI + Big Data per previsione e simulazione di scenari di rischio.

8. Conclusioni

L’integrazione di tecniche geofisiche e di telerilevamento ha portato a una svolta epocale nello studio e nel monitoraggio delle frane. Le metodologie descritte permettono un approccio multiscala, dal livello locale (ERT, GPR, UAV) al livello regionale (InSAR, multispettrale), garantendo una visione completa dei processi in atto e aprendo la strada a sistemi predittivi sempre più accurati e automatizzati.

Il futuro risiede nell’integrazione interdisciplinare, in cui la geofisica, il remote sensing, la geotecnica e l’intelligenza artificiale convergono in strumenti decisionali a supporto della mitigazione del rischio e della protezione delle comunità esposte.

| Bibliografia [1] Chiarelli, M. (2013) – Deformazioni Gravitative Profonde di Versante e Grandi Frane: i comuni di Falerna e Gizzeria (Catanzaro) – “INGENIO” n°17, Imready Srl – RSM [2] Guerricchio A., Chiarelli M., Biamonte V., Desalvo R., Ponte M. (2006) – High precision GPS Monitoring applied to deep seated gravitational slope deformations DSGSD) and big landslides in Falerna – Capo Suvero territory (Tyrrhenian Calabria region – Southern Italy) – Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 10225, 2006 SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU06-A-10225 [3] Chiarelli, M. (2004) – Metodi di intervento nelle aree in frana – UNICAM (MC) [4] Chiarelli, M. (2004) – Il monitoraggio satellitare G.P.S. di elevata precisione applicato alle Deformazioni Gravitative Profonde di Versante ed alle Grandi Frane – Atti del convegno “Tecnologie di intervento nelle aree in frana” – Dipartimento di Scienze Ambientali UNICAM (MC) [5] Auken, E., Dath, S., Pedersen, J. K., & Vignoli, G. (2020) – Large-scale 3D hydrogeophysical characterization using airborne and ground-based EM data. Near Surface Geophysics, 18(6), 627–642. FLAC, PLAXIS e MIDAS GTS: Manuali d’uso e guide tecniche. [6] Casagli, N., Frodella, W., Morelli, S., et al. (2023) – Advances in landslide early warning systems: From research to practice. Landslides, 20, 1453–1470. [7] Cervi, F., Longoni, L., & Borgatti, L. (2022) – Time-lapse geoelectrical imaging for monitoring rainfall-induced slope processes. Engineering Geology, 297, 106529. [8] Ciampalini, A., Gigli, G., Raspini, F., et al. (2020) – Remote sensing techniques for landslide detection and monitoring: A review. Remote Sensing, 12(19), 3184.Itasca Consulting Group (2012). FLAC – Fast Lagrangian Analysis of Continua, User’s Manual. [9] Intrieri, E., Gigli, G., & Casagli, N. (2021) – Landslide monitoring with ground-based radar interferometry: Recent advances and new perspectives. Engineering Geology, 289, 106150. [10] Mondini, A. C., Guzzetti, F., Rossi, M., & Santangelo, M. (2021) – Integration of optical remote sensing data and machine learning for landslide mapping. Remote Sensing of Environment, 261, 112485. [11] Perrone, A., Piscitelli, S., Rizzo, E., et al. (2020) – Review of geoelectrical investigations in unstable slopes. Earth-Science Reviews, 203, 103165. [12] Trigila, A., Iadanza, C., Bussettini, M., & Lastoria, B. (2023) – Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia – Edizione 2023. ISPRA, Rapporti 402/2023. |